|

|

...

Ce qui est clair, en revanche, c'est que la harpe libère l'homme de la tyrannie du dispositif fixé une fois pour toutes, tout comme la gestion bien conduite des règles d'alliance le libère de la tyrannie des lignages, de ces échelles infinies d'ascendants auxquelles l'on ne pouvait mettre terme qu'en transformant un ancêtre réel en fondateur mythique — qui, lui, n'a pas d'ancêtre. Certes une flûte à un trou, un monocorde permettent de moduler des hauteurs, tout comme le permettait l'arc musical. Mais il est hors de doute qu'à un certain moment, avec l'apparition des pluricordes, l'on s'est mis à penser autrement et, en particulier, indépendamment de la voix. La harpe permet à l'homme de moduler, d'altérer les échelles d'intervalles. Ce qui veut dire, si l'on veut bien s'y arrêter un instant, que, muni de sa harpe, l'homme peut aisément témoigner de préoccupations nouvelles: la comparaison des cordes, de leur section, de leur longueur, de leur tension, de leur matière lui permet de visualiser ce qu'il fait, de traduire le son en quelque chose d'autre, de théoriser. Ou tout au contraire, il peut aborder des sensations neuves en explorant des problèmes cognitifs inédits, tels que celui du même et de l'autre par le biais de l'antiphonie; ou celui de la « couleur » lorsque, accordée sur un xylophone directeur, elle permet de transformer son timbre, puis de restituer les sons à leur octave, puis de décaler et d'entrelacer ceux-ci au moyen de quelque « descort ». L'expérimentation permise par le tétracorde n'est pas simple mythologie, propre aux Grecs. Explorer la succession descendante des tons, rechercher les combinaisons de sons à l'intérieur de la quarte juste du tétracorde, sont bien des conduites élaborées sous divers cieux de l'Ancien Monde. La harpe est le premier instrument qui permet à l'homme d'expérimenter, dans une autonomie totale par rapport à la voix chantée, l'univers de la mélodie.

...

Les foyers d'apparition des harpes ne donnent guère lieu à des certitudes. On peut, à titre provisoire, considérer qu'au quatrième millénaire A.C. deux grands foyers, Mésopotamie et Égypte, sont attestés. L'Afrique noire, dont la lutherie est organologiquement très évoluée, n'a évidemment laissé aucun témoignage, et donc sa présence au tableau, en tant que foyer ancien et indépendant, restera hypothétique. Mais au cours du premier millénaire A.D., l'instrument se répand abondamment, auréolé d'un prestige de « classe » : cours royales, élites nationales, mouvement identitaire celtique, etc. Rappelons que les harpes modernes (à fourchettes, pédales et double mouvement) ne furent inventées qu'en 1812 par Érard.

Pendant cinq mille ans, les harpes remplirent leur fonction, d'autant plus efficacement que, pour des raisons où l'idéologie joua un grand rôle, les politiques s'en mêlèrent et eurent à cœur de tenir modeste le nombre de cordes, de peur d'autoriser tous les déchaînements « chromatiques »... On se souvient encore de l'attitude des Lacédémoniens à l'égard de Terpandre, de Timothée ou de Phrynis (Athénée 628b, 7-10 ; 636e), qu'ils accusaient de corrompre la musique de leurs pères en ajoutant des cordes à leurs instruments. Dans bien des sociétés sourcilleuses et portées à légiférer, le nombre de cordes resta fixé à cinq.

...

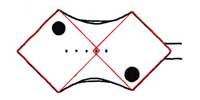

Si l'on veut bien y réfléchir, d'ailleurs, il est plus que vraisemblable que l'arc musical donna naissance à l'arc de chasse et non l'inverse. L'arc musical est essentiellement une liane tendue que l'on fait entrer en vibration. Il faut lui ajouter un détendeur pour lui procurer une force de propulsion: un plus et non un moins. Seule une combinaison de forces peut transformer l'arc musical en arc de chasse.

extraits de > la Parole du Fleuve, Cité de la Musique, Paris 1999.